Institut für Genetik

Im Mittelpunkt der Forschung am Institut für Genetik stehen dynamische Prozesse, wie Zellmigration, Zellteilung und Signalverarbeitung. Zellmigration und Zellteilung sind elementare Parameter bei Entwicklungsprozessen, Regeneration und Homöostase. Signalverarbeitung zwischen Nervenzellen und die Modellierung dieser Prozesse gibt uns Einblicke in die Funktion komplexer neuronaler Netzwerke.

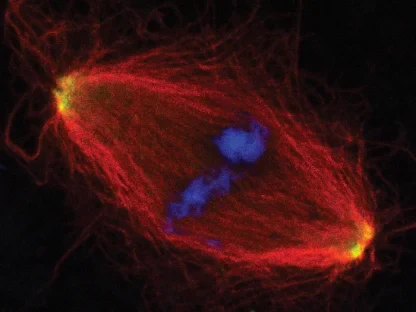

AG Witke:

Zellmigration

Unsere Arbeitsgruppe untersucht die molekularen Grundlagen von Zellmotilität auf den Ebenen des Zytoskeletts.

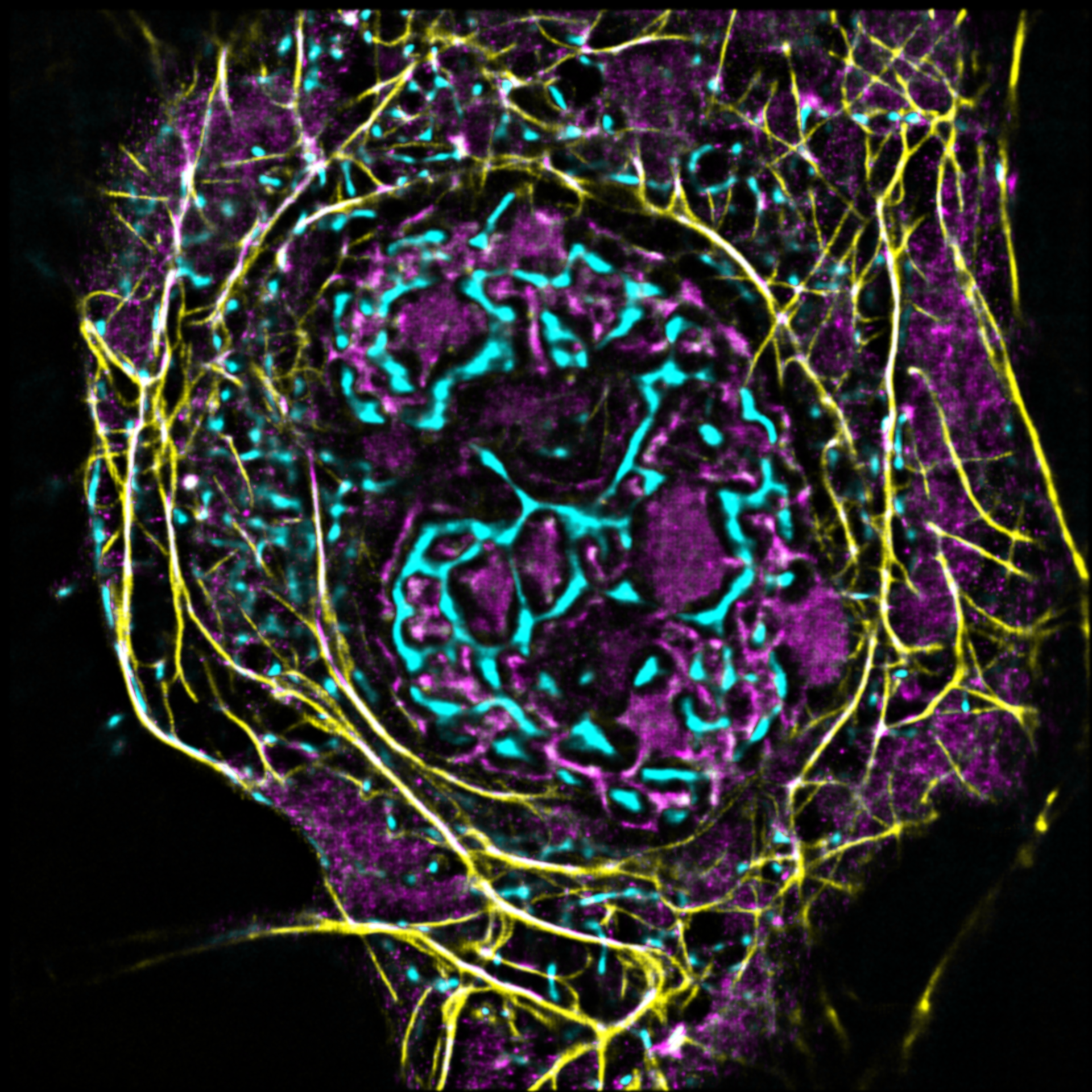

AG Gruß:

Zellteilung

Die AG Gruß untersucht die Funktion von Mikrotubuli in der Zellteilung und der Assemblierung von RNPs in der Interphase.

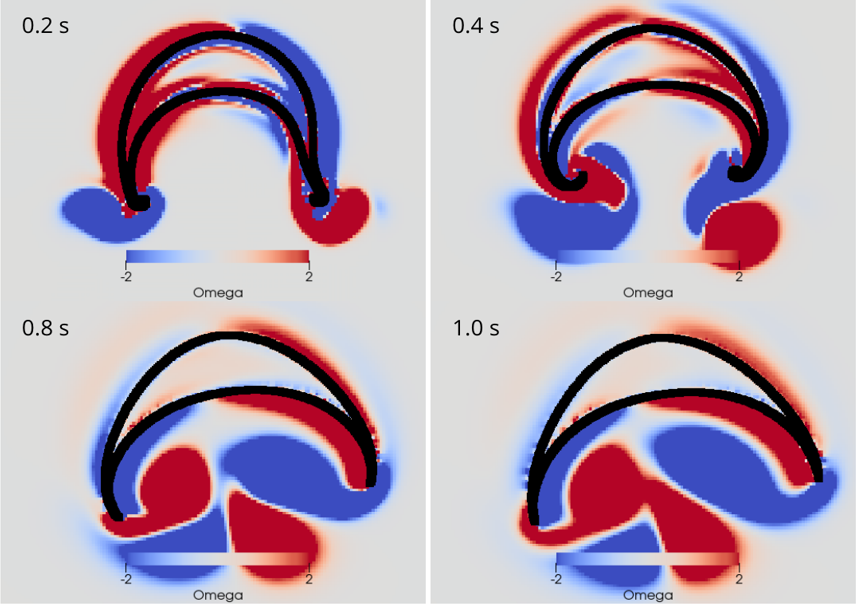

AG Memmesheimer:

Computergestützte Biologie

Die AG Memmesheimer untersucht die Dynamik und Informationsverarbeitung von biologischen neuronalen Netzwerken mit Hilfe von Modellierungen.

Mögliche Themen für Abschlussarbeiten oder Forschungspraktika finden Sie auf den Seiten der beiden Arbeitsgruppen.

Abschlussarbeiten & Promotion

Wir sind stets auf der Suche nach motivierten Mitarbeitern. Wenn Sie Interesse haben, an einem unserer spannenden Projekte mitzuarbeiten, schreiben Sie uns an.

Kontakt

Geschäftszimmer: Simone Christian

AG-Leiter: Prof. Dr. Walter Witke, Prof. Dr. Oliver Gruss, Prof. Dr. Raoul-Martin Memmesheimer

Koordination Lehre: Dr. Michael Reinke

IT Service: Stefan Klein

Das Institut für Humangenetik am Universitätsklinikum Bonn finden Sie hier:

https://www.humangenetics.uni-bonn.de/

Adresse

Raum 3.005

Karlrobert-Kreiten-Straße 13

53115 Bonn